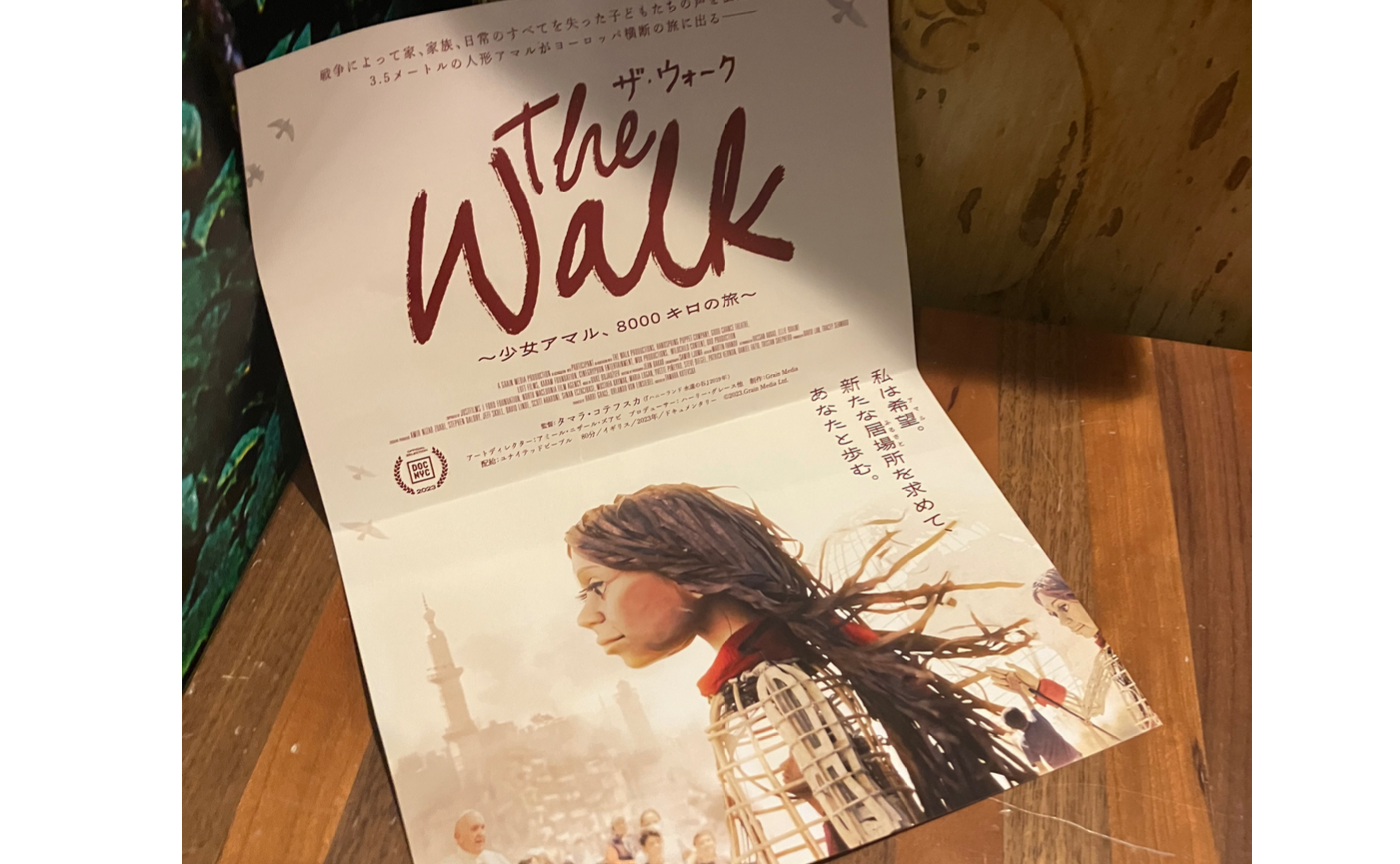

アップリンク吉祥寺にて、「The Walk〜少女アマル、8000キロの旅〜」を鑑賞。

1億人以上の難民のうち40%は18歳以下の子どもだという。

3.5mの人形アマルは、そんな難民の子どもたちの悲しみや願いを伝え、難民のひとたちの声を聴くために創られーーシリア国境からヨーロッパを横断するーー

ドキュメンタリー映画となっていて、アマル人形を動かす人形遣いの方も、声を表現している少女も、実際のシリア、パレスチナの難民。

彼らの想いも、人形に投影されていく。

もともと難民問題への関心というよりは、人形劇・人形だからこそ表現できる社会への投げかけとか人々が人形に託す想いとかそういうことへの関心から観たものでした。

こういった世界で起こっている出来事に対して、目を背けていたというか、小さな範囲で暮らすことでみないようにしていたと思い、実際みて苦しく感じてしまった部分もありました。

アマルは受け入れられたり拒絶されたりして、外からみたら理想的だと感じられる国でも、綺麗な部分だけじゃなくて、見過ごされている立場の人がいて。

印象的だったシーン。

フランスでアマルは受け入れられ、パスポートをもらえるのに、アマルに自分を投影するシリア難民の少女は、パスポートをもらえない。

人形なら許されるのに、人間のわたしは何故許されないのかーーアマルに希望を託していた少女は、悲しみを感じ、アマルの絵を破るー

この部分、わたしは難民の経験をしたことがないけれど、人形劇団にいたときに「人形なら愛されるのにどうして人間じゃ愛されないの」と感じたことがあって、重なる部分を感じたりした。

世の中は簡単にはいかない。それでも。

故郷を失ったアマルの存在は、居場所がないからこそはぐれた人々を繋ぎ、誰かの居場所になっていくー。

そしてアマルはいまも、歩き続けているのだということ。

アマルの思いやり、その名前である希望。

わたしたちは実際に経験したことがなくても、この映画を通して、アマルの視線で難民の人々の感情を追体験することができる。

それは人形だからこそ、いろんなまなざしを投影できるというのもあるかもしれないし、映画がもっている力でもある。

それが希望なのだと、アフタートークで国際協力NGO 国境なき子どもたち(KnK)の松永晴子さんのことばにも触れて、感じるのでした。

ーアマルは、わたしたちの心の中にいるー

2025/07/11 17:41